日期:2017-09-20 来源:本站 供稿:公共卫生处 作者:管理员 类别:摘录转发

近来,血液学知名刊物《American Journal of Hematology》上在线发表了中国科学院昆明动物研究所宿兵实验室与西藏大学高原医学研究中心崔超英教授实验室、青海高原医学科学研究院吴天一院士实验室等合作的一篇研究论文,研究发现藏族人群血红蛋白浓度的海拔拐点。西藏大学首届博士生张慧、昆明动物研究所博士生和耀喜、西藏大学崔超英教授为论文共同第一作者,宿兵研究员与祁学斌副研究员为论文共同通讯作者。

世居青藏高原的藏族人群可以较好地适应高原低氧极端环境。与移居高原的平原汉族人群相比,世居高原的藏族人群在生理上表现为具有较高的通气量、较低的肺动脉压以及相对较低的血红蛋白浓度。其中,血红蛋白浓度可以间接地反映人群对高原的适应情况。

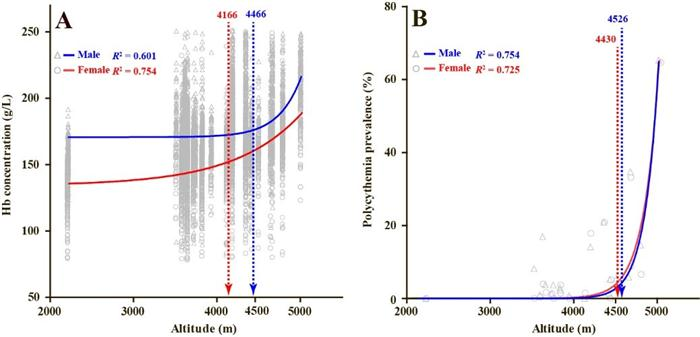

图1.藏族人群的血红蛋白浓度与红细胞增多症检出率随海拔变化的非线性模型。A,血红蛋白浓度;B,红细胞增多症检出率。虚线指示的是血红蛋白浓度与红细胞增多症检出率在人群中出现快速上升的海拔拐点值。

研究组通过10多年的紧密合作,深入当地村镇,实地采集了20多个地理区域的不同海拔藏族人群的各项血液、生理和生化指标数据,涵盖从最低海拔(墨脱县,1,900米)到极限高海拔(浪卡子县普玛江塘乡,5,018米)的世居藏族人群。他们系统分析了这些藏族人群的血红蛋白浓度随海拔高度变化的模式,发现藏族人群的血红蛋白浓度和红细胞增多症检出率在4500米左右是一个拐点,4500米以上呈现快速的增长。研究结果提示藏族人群通过调控血红蛋白浓度来适应高原低氧环境的调控机制在4500米以上的极限高海拔低氧环境中可能不再有效。

这是该团队在藏族高原适应机制研究中的又一阶段性成果,首次提出4500米可能是世居藏族人群对高原低氧环境适应的临界海拔,初步回答了藏族人群究竟能适应多高海拔的问题。

来源:生物帮

供稿:公共卫生处